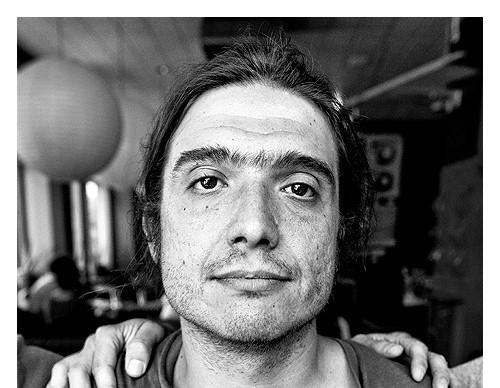

L’esplosione delle piattaforme digitali ha trasformato nel profondo numerosi settori artistici. Anche il cinema e i documentari sono stati investiti da questo cambiamento, modificandone non solo i processi creativi e produttivi, ma anche le modalità di fruizione da parte di un pubblico sempre più orientato a un consumo non lineare. In vista della tavola rotonda del 14 ottobre al Palacinema di Locarno, abbiamo avuto l’occasione di dialogare con Olmo Cerri, regista, documentarista e autore di documentari radiofonici e podcast.

Caro Olmo, quali esperienze formative e professionali ti hanno portato alla realizzazione dei tuoi primi documentari?

Sin da bambino sono stato attratto dall’idea di filmare e registrare ciò che mi circondava. Il mio primo vero esperimento di documentario è nato però durante gli anni in cui lavoravo come operatore sociale in un centro diurno a bassa soglia per persone con problemi di tossicodipendenza. Lì, insieme agli utenti del servizio, abbiamo realizzato alcuni brevi video in cui raccontavano il loro rapporto con lo spazio urbano. Parallelamente facevo parte di un collettivo di controinformazione, Indymedia, che si proponeva di raccontare dall’interno il movimento «no global» e le grandi manifestazioni contro la globalizzazione neoliberista. Anche in quel contesto abbiamo documentato molto. A poco a poco, questa passione è cresciuta fino a spingermi a intraprendere una seconda formazione: la scuola di cinema, per dare basi solide e più strutturate al mio percorso.

Il mondo del cinema, così come quello dei documentari è in evoluzione. A tuo modo di vedere come è cambiato negli ultimi anni con l’avvento delle grandi piattaforme di streaming?

Il cambiamento più drastico che ho potuto osservare è l’avvento dello streaming di massa con i suoi algoritmi che influenzano la fruizione e l’accesso al pubblico dei contenuti. Da un lato, la distribuzione digitale ha in qualche modo democratizzato l’accesso alla diffusione delle opere. Dall’altro, l’ingresso nelle grandi piattaforme gestite da multinazionali resta molto difficile e spesso subordinato a logiche puramente commerciali. Ho l’impressione che, con l’avvento di Netflix in particolare, il documentario si sia in parte “formattato”: si ritrovano spesso scelte registiche e stilistiche omogenee. Si rischia l'omologazione: affidandosi agli algoritmi delle grandi piattaforme si mette a rischio la pluralità di visioni e di linguaggi e la possibilità di accedere a contenuti che sviluppino diversità di opinioni. In questo senso il servizio pubblico continua ad essere fondamentale.

La digitalizzazione ha offerto sicuramente anche delle nuove opportunità. Una di queste è quella legata ai podcast, di cui ti sei occupato negli ultimi anni. Quali sono le potenzialità dell’audio digitale? Quale futuro può avere, secondo te, nei prossimi decenni?

Mi appassiona lavorare per il documentario in formato podcast: musica e suoni hanno un potere evocativo straordinario. Il formato lungo, in particolare, offre la possibilità di approfondire anche aspetti che a prima vista potrebbero sembrare marginali. È un linguaggio che accoglie la complessità, senza l’obbligo di semplificare o comprimere tutto in pochi minuti, come spesso accade nei formati brevi. Si tratta inoltre di un mezzo relativamente accessibile: con budget che rappresentano solo una frazione di quelli necessari a una produzione cinetelevisiva, è possibile realizzare progetti di grande qualità. Questo elemento è cruciale per la libertà di espressione, perché rende l’audio-documentario uno strumento democratico, capace di proporre punti di vista inediti sulla realtà, dando voce alle minoranze o a gruppi marginalizzati. Credo quindi che l’audio-documentario abbia un enorme potenziale anche per raccontare il nostro contesto locale, a patto che vengano sviluppati adeguati meccanismi di sostegno. Oggi, i fondi cantonali e federali destinati alla produzione audiovisiva raramente includono il podcast; sarebbe invece fondamentale immaginare nuove forme di finanziamento che ne riconoscano il valore. Un valore che si misura anche nell’impegno creativo, nella professionalità e nelle competenze drammaturgiche necessarie, che meritano pieno riconoscimento.

Lavorare nel mondo digitale talvolta significa anche doversi confrontare con piattaforme internazionali e con un mercato globale. Quanto incide questo per una realtà come quella della Svizzera italiana?

Anche la cinematografia locale, quando riesce ad assumere un respiro universale, può senz’altro suscitare interesse in un mercato globale. Restano tuttavia ancora pochi i casi di produzioni ticinesi capaci di affermarsi sia in Svizzera che all’estero. Le ragioni sono molteplici: produttive, narrative, linguistiche e culturali, ma anche legate a meccanismi che rendono complesso se non impossibile l’accesso a determinati mercati. Personalmente non credo che il successo commerciale debba essere considerato l’obiettivo principale, soprattutto se questo è ottenuto a scapito della pluralità di tematiche e punti di vista in favore di un appiattimento per adattarsi agli aspetti premiati dall’algoritmo delle piattaforme. Ritengo invece molto importante il coinvolgimento del pubblico: il rapporto che si instaura durante le proiezioni, l’emozione condivisa dagli spettatori. Sono aspetti meno quantificabili, ma di grande valore.

Strumenti come Play Suisse o la Lex Netflix possono in qualche modo mitigare la concorrenza internazionale e incentivare la produzione e il consumo di produzioni realizzate sul nostro territorio?

La Lex Netflix sta iniziando a dare i suoi frutti: i dati mostrano che, grazie a questo strumento, diversi investimenti significativi sono arrivati nel nostro Paese. L’impressione, tuttavia, è che (nonostante l’importante lavoro della Film Commission) queste risorse raggiungano con maggiore difficoltà il Ticino e le regioni periferiche. Credo che per promuovere le produzioni realizzate sul territorio siano necessarie soprattutto delle scelte politiche e non di tipo tecniche: per esempio trovando modalità nuove e più efficaci di finanziare la produzione cinematografica o di sostenere gli autori e le autrici locali. Anche Play Suisse rappresenta un ottimo veicolo di diffusione per la cinematografia locale, e io stesso ne sono un grande fruitore. È una vera alternativa pubblica allo strapotere delle multinazionali dello streaming. Credo che resti fondamentale mantenere e valorizzare le sale cinematografiche sul territorio: la visione “personale” su un dispositivo non potrà mai sostituire l’impatto emozionale di un film visto in una sala gremita di persone.

Nel tuo percorso professionale sono numerose le collaborazioni con la RSI, così come le co-produzioni da parte del servizio pubblico radiotelevisivo ai tuoi progetti. Qual è il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo per l’ecosistema cinematografico e documentaristico della Svizzera italiana?

Il ruolo della SSR è stato fondamentale nella realizzazione di molti dei miei progetti, anche indipendenti. Anche solo un interessamento della televisione pubblica permette spesso di accedere a fondi nazionali ed internazionali e lavorare quindi sul territorio con basi solide. Ci sono meccanismi di finanziamento davvero virtuosi, come quello del «Pacte de l’audiovisuel» che lascia grande libertà creativa e autoriale a autori e case di produzioni. Allo stesso tempo grazie a queste coproduzioni la SSR può proporre contenuti molto variati per quanto riguarda temi, forme e stili, sia per quanto riguarda il documentario che per la fiction, prodotti che da sola non sarebbe in grado di sviluppare e creare, anche perché troppo cari. Anche l'importante spazio di documentaristica in prima serata di «Storie» è un programma prezioso che arricchisce l’identità regionale. Se questo aiuto in futuro non fosse più disponibile sarebbe davvero un disastro per l’ecosistema audiovisivo svizzero.

A cura di Marco Ambrosino, Responsabile contenuti editoriali SSR.CORSI